Aconitum uncinatum (борец крючковатый)

Семейство лютиковые. Вьющийся борец, высотой до 2 м., родом из Сев. Америки.

Саженцы от Т. В. Розанцевой и по её же ценам.

Aconitum uncinatum (борец крючковатый)

Семейство лютиковые. Вьющийся борец, высотой до 2 м., родом из Сев. Америки.

Саженцы от Т. В. Розанцевой и по её же ценам.

«Магнолия» и «подмосковный участок» – пока понятия, слабо сочетающиеся друг с другом. Всё же, для большинства садоводов, магнолия – теплолюбивая экзотика, навевающая ассоциации с морскими курортами, с «краем магнолий», где, как у Ильфа и Петрова, все ходят сплошь в белых штанах.

Авторы статьи, на подмосковном участке которых растут 22 различные магнолии (9 видов и 13 гибридов и сортов), на основании своего опыта, опыта своих единомышленников-коллекционеров и на основании наблюдений за магнолиями, растущими в московских дендрариях и ботанических садах, делятся своими соображениями о возможности выращивания этих растений в Подмосковье.

Надо отметить, что авторы не претендует на обладание истиной в последней инстанции, а высказывают только своё мнение, исходя из своего личного опыта.

Чем интересны магнолии? Могут ли они расти в наших северных краях? Как они себя у нас чувствуют? Какие виды и сорта магнолий подходят для наших садов? Каковы условия выращивания? Попробуем разобраться с этими вопросами.

Мне кажется, что найдётся мало людей совершенно равнодушных к магнолиям. Их можно любить или нет, но пройти мимо и не заметить – невозможно. Не говоря об их высокой декоративности, которую вряд ли кто-то станет оспаривать и об их экзотическом, «нездешнем» облике, интересны они ещё и тем, что магнолиевые – одно из самых древних семейств цветковых растений на Земле. И хотя древность их, как правило, преувеличивают (есть семейства и подревнее), но всё же, несомненные магнолиевые существовали ещё в меловом периоде; они – свидетели невообразимо давних времён, времён динозавров, летающих и плавающих чудовищных рептилий. Жили когда-то магнолии и в наших широтах, до наступления Ледникового периода. Причём, представлены они были здесь видами, очень близкими к современным, ныне живущим.

Работы по планомерной интродукции магнолий на север, в зону умеренно холодного климата, начались у нас совсем недавно – в 70-х годах ХХ века. Одним из пионеров в этом деле стала Т.П. Коршук, основавшая в 1976 г. сад магнолий в Киеве. Сад этот существует и поныне, и именно семена деревьев из Киева стали основой для продвижения культуры магнолии дальше на север и на восток. Сегодня магнолии растут во многих ботанических садах России, и не только в Сочи, но и в Приморье, в Калининграде, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске… Нельзя не отметить вклад в популяризацию магнолий как декоративных растений для сада и частных любителей. Скажем, в воронежском саду большого энтузиаста и коллекционера растений А. А. Миляева собрано более 60 видов, гибридов и сортов магнолий.

Морозостойкие виды магнолий

Ботаниками описано более 230 видов магнолий. К нашему сожалению, бОльшая их часть – вечнозелёные растения, культивирование которых в условиях открытого грунта в нашем климате, мягко говоря, проблематично, если вообще возможно. Именно к таким, теплолюбивым вечнозелёным видам относится и магнолия крупноцветковая (Magnolia grandiflora), столь обычная на наших черноморских курортах. Но среди магнолий есть и листопадные деревья, и кустарники, растущие в природе в Северной Америке и в Восточной Азии. Какие же из них вполне перспективны для нас? Начнём с «американцев»:

Магнолия заострённая (Magnolia acuminata) или, как её называют на родине из-за формы плодов, огуречное дерево. Без сомнения, эта магнолия самая зимостойкая в роде. Деревья возрастом в несколько десятков лет прекрасно растут, ежегодно цветут и плодоносят в Москве и в Санкт-Петербурге. Это большое, мощное дерево с крупными (до 0,3 м длиной), экзотического вида листьями.

Очень декоративны и её плоды – зелёные, по мере созревания краснеющие «огурцы». К сожалению, цветки этой магнолии из-за зеленоватой окраски теряются на фоне листвы, и цветение магнолии заострённой невнимательный наблюдатель может просто-напросто не заметить. Благодаря своей морозоустойчивости, этот вид стал основой для огромного количества сортов и гибридов, выведенных в США. Цветки этих культурных форм имеют разнообразную окраску – от опаловой зеленовато-голубой до красной. К сожалению, в наших краях эти сорта большая редкость и, как следствие, испытаны ещё недостаточно. Но некоторые из них пока очень обнадёживают и демонстрируют зимостойкость, значительно превосходящую зимостойкость видов, традиционно считающихся наиболее перспективными для наших краёв.

Магнолия трёхлепестная (Magnolia tripetala) – одна из самых экзотических и необычных. Её листья в Подмосковье достигают длины 0,7 м! Крона тоже очень примечательна. Из-за её формы американцы прозвали эту магнолию «зонтичным деревом».

Диаметр её кремовых цветков — до 30 сантиметров.

К сожалению, считается, что её цветки обладают неприятным запахом. Именно поэтому магнолию трёхлепестную не жалуют на родине и в Европе. Но запах – дело субъективное. Некоторые «не могут надышаться» черёмухой или флоксами, а у других запах цветков этих растений вызывает очень неприятные аналогии. Нам приходилось слышать разные мнения: одни считают, что магнолия трёхлепестная пахнет «скисшими бананами», для других же это «пряный запах тропиков». Несомненно, что для нас этот вид магнолии представляет интерес благодаря своей высокой морозоустойчивости и очень быстрому росту. Годовые приросты в Подмосковье достигают 0,8 м; при этом в относительно мягкие зимы (например, зима 2011/12) открытые «всем ветрам» побеги вообще не страдают от мороза. Не повреждаются даже верхушечные почки. Сеянцы первого года зимуют на грядках под снегом практически без потерь.

В Северной Америке есть ещё ряд интересных видов магнолий, которые, возможно, стоило бы испытать в наших условиях. Но, к сожалению, информации об их выращивании в Подмосковье у нас нет.

Другой центр распространения природных видов магнолий – восточная Азия, так что перенесёмся в Китай и в Японию:

Японская магнолия кобус (Magnolia kobus) – дерево, густо ветвящееся почти от земли, и, видимо поэтому, часто (и неправильно) называемое кустом. Видовой эпитет – от японского слова «кобуси», обозначающего не только этот вид магнолии, но и некоторые другие. Цветки магнолии кобус – небольшие (для магнолий, конечно), диаметром около 10 см, белые. Традиционно считается одним из самых морозостойких видов рода. Часто используется в качестве подвоя для прививок сортовых магнолий. Магнолия кобус достаточно устойчива у нас. Подтверждением этому служит то, что в Москве есть 20-30-летние экземпляры. Они цветут, плодоносят, дают прекрасные, всхожие семена. Одна из форм этой магнолии – северная (Magnolia kobus var. borealis) – высокое одноствольное дерево с редко расположенными боковыми ветвями также вполне устойчива в Подмосковье.

Магнолия звёздчатая (Magnolia stellata) – деревце, очень популярное в Европе из-за небольших размеров и красочного цветения, когда всё растение усыпано белоснежными «звёздочками» цветков. Цветёт она, как и магнолия кобус, ранней весной, до разворачивания листьев. Эту магнолию рекомендовать для Москвы и Подмосковья, наверное, можно, но с большими оговорками. Она довольно часто страдает от морозов, не быстро растёт. Хотя и есть многочисленные примеры вполне успешного выращивания её у нас.

Ещё один японский вид: магнолия иволистная (Magnolia salicifolia). Это стройное, довольно высокое (до 10 м высотой) дерево достаточно зимостойко в Москве. Его сильно вытянутые, глянцевые листья при растирании очень сильно пахнут анисом.

Найти эту магнолию в продаже очень нелегко. Она практически не черенкуется, а семенное размножение «упирается» в проблему получения генетически чистых семян магнолии иволистной. Скажем, по мнению сотрудников упоминавшегося киевского сада магнолий, лишь 2-3 % семян, собранных с этого дерева, дают «чистый» вид. Остальные – гибриды с магнолиями кобус, звёздчатой и, в свою очередь, с их гибридами. Поэтому практически все саженцы иволистной, которые можно встретить в продаже, получены с помощью прививки.

Магнолия Зибольда (Magnolia sieboldii) родом из Китая.

Небольшое (в Москве — до 3 м) раскидистое деревце с очень характерными для рода цветками. Зацветает летом и цветение продолжается почти месяц. На одном растении одновременно можно увидеть и нераспустившиеся бутоны, и завязавшиеся плоды. В Москве регулярно цветёт, обильно плодоносит, даёт всхожие семена.

Очень красивое деревце, но зимостойкость конкретных экземпляров может сильно отличаться. Сеянцы, выращенные в открытом грунте вполне зимостойки в Подмосковье.

Вот, пожалуй, и все виды магнолий, которые на сегодняшний день можно рекомендовать для подмосковного сада. Некоторые их гибриды (магнолии Лебнера, кьюсская) также вполне зимостойки. Ни один из названных видов и гибридов не требует укрытия на зиму, все они прекрасно размножаются семенами и даже их сеянцы-первогодки могут вполне благополучно зимовать на грядке, под открытым небом.

Агротехника

Мнение, что выращивание магнолий у нас сопряжено с невероятными трудностями и хлопотами, совершенно несправедливо. Как это ни странно звучит, магнолии очень неприхотливы. Они прекрасно переносят пересадку в любом возрасте, мирятся с практически полным затенением (хотя, в этом случае, значительно медленнее растут). Они плохо реагируют лишь на щёлочные почвы и на недостаток влаги. Вообще, магнолии – большие любители «попить». Серый подмосковный лесной суглинок прекрасно подходит большинству видов и сортов. Что ещё? Ну, конечно, не желательно допускать зарастание приствольного круга агрессивными сорняками (сныть, злаки, недотрога…) и, если вы хотите, чтобы ваши магнолии быстро росли, подберите им солнечное место.

Размножение

Основной метод размножения магнолий – посев семенами. Вегетативное размножение этих растений для рядового садовода, на приусадебном участке – дело почти невыполнимое. Здесь есть некоторые исключения, но они касаются сортовых растений. Скажем, магнолия «Сюзан» черенкуется относительно легко. Но, всё же, у подавляющего большинства магнолий черенки укореняются очень плохо, для укоренения воздушных отводков не хватает времени, сезон вегетации у нас короток. Прививка? Но для этого нужен подвой, а где его взять? К тому же привитые деревья – далеко не идеальный вариант для Подмосковья. Место прививки очень уязвимо и для инфекций, и для повреждений морозами. Насколько долговечны привитые экземпляры магнолий в наших краях – большой вопрос.

Семенное размножение магнолий у нас тоже связано с трудностями, но другого рода. Основная проблема – достать для осеннего посева свежие, урожая текущего года, семена. Старые семена можно использовать лишь в том случае, если они правильно хранились – во влажном субстрате, при низкой положительной температуре. Время от времени семена необходимо проверять, — не заплесневели ли, обрабатывать фунгицидами… Продавцы семян обычно на такие хлопоты не идут. Результат – отсутствие всходов и общее мнение, что «магнолии у нас не растут». Если же вам повезло, и вы заполучили свежие семена (например, собрали сами в ботаническом саду), то сейте их смело поздней осенью прямо на грядку, в открытый грунт. Можете, «для очистки совести», укрыть грядку мульчей. Но, поверьте, этого можно и не делать. Следующим летом, в начале июня, будете радоваться дружным всходам!

Другие перспективные виды

В литературе можно встретить упоминание об ещё пяти видах относительно зимостойких магнолий: о магнолии крупнолистной (Magnolia macrophylla) и её разновидности – магнолии Эша, магнолии цилиндрической (M. cylindrica), вечнозелёной(!) магнолии вирджинской (M. virginiana), магнолии обратнояйцевидной (M. obovata) и о магнолии лекарственной (M. officinalis). Последние два вида довольно близки между собой и некоторые ботаники считают их лишь географическими подвидами – островным (Япония) и континентальным (Китай). Японская магнолия обратнояйцевидная – самая северная магнолия в мире. Растёт она даже в нашей стране, на Курилах. Эти деревья очень красивы: крупные, до 60 сантиметров, листья, огромные кремовые цветки с изысканным ароматом…

К сожалению, делать выводы об их зимостойкости в Подмосковье пока рано. В наших краях экземпляров этих видов пока очень мало. Мало, но они есть. Более того, авторам посчастливилось видеть цветение и плодоношение относительно взрослых магнолий Эша, цилиндрической и лекарственной в открытом грунте в Москве.

При копировании материалов статьи просьба давать ссылку на www.greenraritet.ru

Thelypteris palustris (телиптерис болотный, болотный папоротник) — широко распространённый в Северном Полушарии папоротник. В России растёт в Сибири и на Дальнем Востоке. Красивый папоротник, несмотря на название, нормально растёт и на обычной садовой почве.

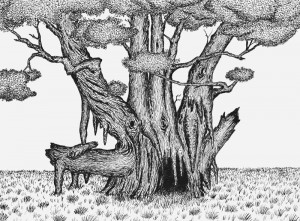

Старые экземпляры гинкго двулопастного производят совершенно сказочное впечатление. Кажется, что над массивным основанием ствола, достигающим нескольких метров в диаметре, возносится на высоту десятиэтажного дома целый лес. Нижние боковые ветви, каждое из которых толщиной с хорошую бочку, коленчато изгибаясь под невообразимыми углами, несут более тонкие побеги, размером со средней величины берёзку. Часто боковой побег растёт не горизонтально, а вверх, соприкасаясь со стволом, а иногда – вниз, создавая впечатление, что он не очень «понимает» как надо расти правильному, «добропорядочному» дереву. Выросты, возникающие на нижней стороне толстых сучьев (а иногда отходящие и прямо от ствола), растут к земле, напоминая своего рода живые сталактиты или гигантские сосульки. Достигая поверхности, эти выросты укореняются, образуя под кроной небольшую «рощицу» из дополнительных стволов-подпорок.

Любуясь подобным чудом природы, невольно ловишь себя на мысли, что не удивишься, если увидишь в кроне гинкго русалку, сидящую на ветвях, или, на худой конец, притаившегося среди листвы небольшого птерозавра. Не удивительно и то, что каждое подобное дерево священно и связано с огромным количеством поверий и легенд. При старых гинкго существуют небольшие храмы, где живут хранители, регулярно отгоняющие от дерева всевозможных злых духов и помогающие паломникам добиться осуществления своих самых заветных желаний. Гинкго — одно из самых долгоживущих растений на Земле; есть несколько деревьев, возрастом не менее тысячи лет, а одному из японских «мафусаилов» растительного царства приписывают и все две тысячи. Это дерево увидело свет тогда, когда Иисус из Назарета только начинал свою проповедь, превратившуюся со временем в одну из могущественных мировых религий! Конечно же, надо учитывать то, что точно определить возраст таких очень старых экземпляров почти невозможно: их стволы разного возраста, а самая старая древесина, на которой можно было бы сосчитать годичные кольца, как правило, уже давным-давно разрушена. Приходится пользоваться косвенными методами: вычислять возраст, исходя из толщины ствола и среднего годового прироста. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что жизнь в полторы тысячи лет – не предел для гинкго.

В Китае, Японии и Корее гинкго известен с незапамятных времён. По крайней мере, уже в письменных памятниках VI в. мы находим упоминание о «дереве утиных лапок». Так называли гинкго в древнем Китае из-за характерной формы листьев.

Там же, в Китае, семена гинкго выполняли роль своеобразной валюты, — их принимали в качестве дани, ими расплачивались за товары. Семена гинкго ещё в глубокой древности употребляли в пищу, использовали в медицинских целях.

В Европе гинкго стал широко известен только в XVIII веке, и его открытием для европейцев мы обязаны любителю-натуралисту, сотруднику голландского посольства в Японии Энгельберту Кемпферу. Именно он первый описал гинкго в 1712 году и именно ему мы обязаны и самим названием этого рода – гинкго. Карл Линней закрепил это название в ботанической номенклатуре в 1797 году, добавив гинкго видовой эпитет – Ginkgo biloba L. (гинкго двулопастный). Любопытно, что в том же 1797 году английский ботаник Смит описал гинкго под другим названием – Salisburia adiantifolia Smith (салисбурия адиантолистная) в честь своего коллеги Р. Салисбура. Несмотря на то, что линнеевский вариант принят подавляющим большинством ботаников как единственно законный, многие английские исследователи до сих пор употребляют в своих научных работах название салисбурия, а родовое имя гинкго считают лишь синонимом. Более того, в ассортименте некоторых английских питомников, занимающихся продажей декоративных растений, мы до сих пор можем найти саженцы салисбурии.

В Европе гинкго ждала слава. Не счесть легенд и анекдотов про то, каким образом саженцы гинкго попадали в ту или иную страну. Во Франции вам расскажут, как некий хитрец выкупил за 50 экю единственные тогда в Европе пять сеянцев гинкго, подпоив крепким элем английского садовода. Этой истории гинкго обязан ещё одним своим именем – «дерево за 50 экю». В Испании же гинкго называют «дерево за 40 эскудо». История там примерно такая же, но вместо пяти сеянцев – четыре. Создаётся впечатление, что все первые европейские гинкго были выращены в Англии сильно пьющими владельцами питомников. Помимо народной славы, заслужил гинкго и балладу великого Гёте (ещё одно название – «дерево Гёте») и внимание художников, архитекторов и ювелиров. Одним из самых популярных мотивов эпохи господства в искусстве стиля модерн был мотив листьев и семян гинкго.

Надо сказать, что такая популярность гинкго вполне заслужена.

Во-первых, это дерево оказалось довольно неприхотливым и простым в выращивании. Гинкго практически не болеет, не чувствителен к загрязнению воздуха, не требователен к почве и к освещённости. Несколько деревьев пережили даже атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, хотя одно из них росло всего в километре с небольшим от эпицентра взрыва. Гинкго широко используется в городском озеленении не только в Азии, но и в США и в Европе, на юге нашей страны. Растёт он и в Москве.

На этой фотографии – деревья, выращенные на территории одного из московских институтов. По рассказам сотрудников, они были посажены известным физиологом растений Виктором Ефимовичем Семененко в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века.

Во-вторых, как отмечалось выше, весь облик гинкго, форма его листьев уникальны для ныне живущих семенных растений и не имеют аналогов в современной флоре.

В-третьих, гинкго двулопастный крайне интересен и с ботанической точки зрения. Это единственный вид, доживший до наших дней из целого класса голосеменных растений. А таких современных нам классов всего четыре! С точки зрения морфологии и анатомии растений, гинкго обладает рядом крайне архаичных особенностей и представляет собой, по существу, настоящий «семенной папоротник». Пример такой архаики – подвижные сперматозоиды гинкго, как, скажем, у папоротников или у животных.

И наконец, конечно же, надо отметить древность всего класса гинкговых и рода гинкго в частности. Здесь надо остановиться подробнее. Итак, когда возникли на земле гинкговые, от кого они произошли? Как менялся их облик со временем? Попробуем ответить на эти вопросы.

Немного палеоботаники

Ещё сто лет назад, в начале XX века, считалось, что гинкговые – очень старая группа, известная ещё с девонского периода, но сегодня эта точка зрения признана ошибочной. Откуда же возникло мнение о том, что гинкговые – ровесники середины или даже начала палеозоя? Всё дело в листьях. Листья гинкго имеют простейшее, дихотомическое жилкование и их двулопастность – следствие самого первого, примитивного способа ветвления растений – дихотомического. Дихотомия характерна для современных псилотовых, проявляется она как наследие прошлого у многих современных папоротников. Мхи тоже демонстрируют нам приверженность к «добрым старым временам».

Остатки былого вильчатого разделения листьев находим мы даже у хвойных, например – у пихты. А одно из английских названий гинкго – «адиантовое дерево» — возникло из-за схожести листьев гинкго и папоротников из рода адиантум.

Другими словами, листья споровых растений, особенно в ископаемом состоянии, когда от них остаётся лишь отпечаток на камне, можно легко спутать с чем-то, напоминающим лист гинкго. Но палеоботаники судят о времени появления в истории флоры того или иного таксона по органам размножения, — так надёжнее.

Первые семеносные органы, принадлежащие гинкговым и относимые к роду Karkenia Archangelsky (каркения), были найдены в отложениях кунгурского яруса ранней перми в западном Приуралье. Внешне напоминающие маленькую кисть винограда, эти фруктификации ассоциируют с листьями рода Kerpia Naug. (керпия), уже похожими на листья современного гинкго и встречающимися в тех же породах. Растения, которым принадлежали эти листья и семена, уже были столь близки к хорошо изученным мезозойским (в основном – юрским и меловым) гинкговым, что их систематическая принадлежность не вызывает серьёзных возражений. Также более чем вероятно, что гинкговые ведут свою родословную от растений из группы пельтаспермовых. Можем ли мы что-то рассказать о более древних стадиях эволюции гинкговых, представить себе как во времени шло постепенное преобразование их органов?

Уже двести лет палеоботаникам известны ископаемые листья, которые относят к роду псигмофиллюм (Psygmophyllum Schimper). Листья эти обладают рядом признаков, роднящих их с гинкговыми: дихотомическое жилкование, ясно выраженная двулопастность.

Правда, листья эти крупные и больше напоминают дихотомирующие вайи семенных папоротников. Именно поэтому многие учёные высказывали мнение о принадлежности псигмофиллоидов к ранним гинкговым. Индийские палеоботаники даже предложили ввести неформальную группу для обозначения предковых форм гинкговых – прегинкгофиты. Видов рода псигмофиллюм не много – всего три, и все они появляются в геологической летописи в ранней перми. Не велик и их первоначальный ареал – западное Приуралье, узкая прибрежная полоса, зажатая между молодыми тогда горами Урала и длинным заливом, протянувшимся с севера на юг от нынешних полярных морей до Казахстана. Проблема заключалась в том, что до недавнего времени нам не были известны органы размножения псигмофиллюма. А без этого, как уже отмечалось, мы не можем с уверенностью отнести растение к тому или иному классу.

Лишь в 2013 г. из пермских отложений берега реки Камы, под Елабугой, был найден и описан семеносный орган псигмофиллюма распростёртого (Psygmophyllum expansum Brongn.). Он получил отдельное родовое и видовое название – вееросемянник прибрежный (Flabellosemen riparium Tsymbal).

Ниже, на рисунке, можно увидеть реконструкцию семеносного побега этого растения; семя зачернено.

По существу, это уже почти каркения ранних гинкговых, — надо лишь представить себе, что пластинки семеносного листа в дальнейшем совершенно редуцировались, исчезли, а сам семеносный побег укоротился, превратившись в кистевидный орган.

Какие же выводы мы можем сделать из всего сказанного?

Во-первых, возраст класса гинкговых. Получается, что они возникли на Земле не позднее раннепермского времени, то есть им примерно 270 миллионов лет! Другими словами, гинкговые – не ровесники динозавров, они на 50 миллионов лет старше первых «ужасных ящеров».

Во-вторых, класс гинкговых или напрямую ведёт своё происхождение от класса пельтаспермовых, или эти два класса очень близки, являются, как говорят учёные, сестринскими классами. А пельтаспермовые – класс очень интересный. Ведь именно они были предками покрытосеменных (или цветковых) растений, возникших в раннем мелу (около 130 миллионов лет назад).

И последнее, — исходя из наших нынешних знаний, мы можем сказать, что гинкговые возникли в Приуралье; другими словами: Россия – родина гинкго!

Автор текста, рисунков и фотографий: Владимир Анатольевич Цимбал.

При копировании материалов статьи просьба давать ссылку на www.greenraritet.ru